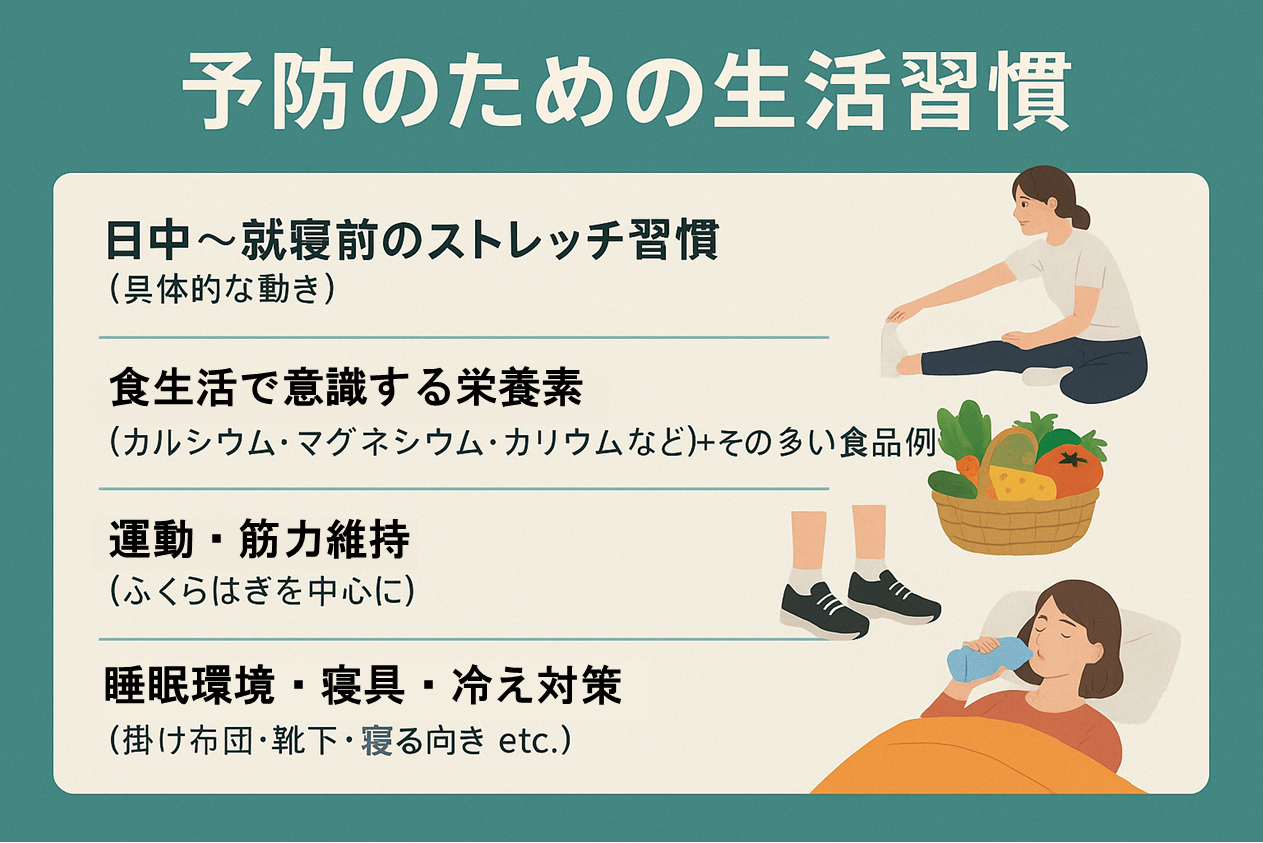

予防のための生活習慣

日中〜就寝前のストレッチ習慣(具体的な動き)

夜足がつるのを予防するには、ストレッチを生活の中に取り入れることがよいと言われています。特におすすめなのは、日中のすきま時間や就寝前にふくらはぎを伸ばす簡単な運動です。たとえば、壁に手をついて片足を後ろに伸ばすストレッチや、座って足首をゆっくり上下に動かす動きなどがよいとされています。無理をせず、自分の体に合わせて続けることが大切です。

食生活で意識する栄養素(カルシウム・マグネシウム・カリウムなど)+その多い食品例

日々の食事も大事なポイントです。カルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラルは筋肉の働きに関わっていると言われています。牛乳やヨーグルトはカルシウム、ナッツや海藻はマグネシウム、バナナやほうれん草はカリウムが豊富に含まれています。普段の食事に少しずつ取り入れることで、バランスが整いやすいとされています。

運動・筋力維持(ふくらはぎを中心に)

ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれており、血液を押し戻すポンプのような役割を担っているそうです。ウォーキングや軽いスクワットなど、無理のない運動を習慣化することで筋力を保ち、血行が促されやすくなると言われています。特にデスクワークが多い人は、こまめに足首を動かすことでも効果があると言われています。

水分補給のコツ・1日の目安

水分不足は筋肉が収縮しやすい要因とされているため、こまめな水分補給が大切だと言われています。1日1.5〜2リットルを目安に、喉が渇く前に少しずつ取るのがよいとされています。特に入浴後や寝る前は水分を失いやすいタイミングなので、常温の水を少量飲んでおくのもおすすめとされています。

睡眠環境・寝具・冷え対策(掛け布団・靴下・寝る向き etc.)

夜足がつるのを防ぐには、睡眠環境も大きく影響すると考えられています。掛け布団を調整して体を冷やさないようにしたり、必要に応じて靴下を履いたりすると冷えを和らげられると言われています。また、寝具の高さや硬さが体に合わないと筋肉が緊張しやすくなるため、枕やマットレスを見直すのも一つの方法とされています。

#夜足がつる予防

#ストレッチ習慣

#ミネラル豊富な食事

#水分補給のコツ

#睡眠環境と冷え対策

見逃してはいけないサイン・病院を考えるべきケース

頻度が高い・痛みが長引く・つる以外の症状がある時のチェックポイント

夜足がつるのは多くの人が経験することですが、頻度が極端に高かったり、痛みが長く続いたりする場合は注意が必要だと言われています。例えば「毎晩のようにつる」「翌日まで違和感が残る」「しびれやむくみを伴う」などは、体からのサインと考えられます。このような状況が続くときは、単なるこむら返りではなく背景に別の要因が隠れていることもあるとされています。

関連する病気(例:糖尿病・腎臓疾患・神経・血管系)

夜足がつる背景には、糖尿病や腎臓疾患といった生活習慣病が関わるケースもあると言われています。また、神経系や血管系のトラブルによって足の血流や神経伝達がスムーズに働かず、こむら返りにつながることもあるそうです。特に持病を持っている方や、健康診断で異常を指摘された経験がある方は、一度相談してみると良いでしょう。

服薬など薬の副作用の可能性

意外に見落としがちなのが服薬の影響です。利尿剤や高血圧の薬など、一部の薬は水分やミネラルのバランスを変化させることがあり、それが足のつりにつながることがあると言われています。もし薬を飲み始めてから症状が増えたと感じる場合は、自己判断せずに医師や薬剤師に相談すると良いでしょう。

医師に相談する際の準備(いつ・どんな時・どれくらい etc.)

病院を考える際には、症状をできるだけ具体的に伝える準備をしておくと役立つと言われています。たとえば「いつ起きたか」「どんな時に多いか」「どのくらいの時間続くか」「他の症状はあるか」などをメモしておくと、触診や検査の際に参考になるそうです。こうした情報が揃っていると、より適切な施術やアドバイスにつながりやすいとされています。

(https://sapporo-chuoseikei.com/column/leg-cramps-night-prevention/?utm_source=chatgpt.com)

#夜足がつるサイン

#こむら返りと病気

#薬の副作用

#医師に相談準備

#頻度と痛みの注意点